Supreme Showdown: क्या अनुच्छेद 142 लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है?

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 पर तीखा हमला बोला है। जानिए क्यों कहा इसे लोकतंत्र पर 24x7 न्यूक्लियर मिसाइल और क्या है इसके पीछे की पूरी संवैधानिक जंग?

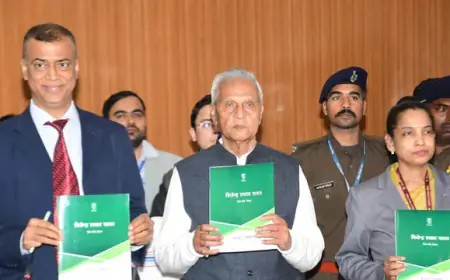

दिल्ली की राजनीति में शुक्रवार को उस वक्त हलचल मच गई, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की। मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में फैसला लेने का निर्देश देना। इस पर धनखड़ ने साफ कहा— "कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता।"

लेकिन क्या सिर्फ इतना कहने से बात खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं! दरअसल यह मामला भारतीय लोकतंत्र में एक बेहद संवेदनशील संवैधानिक प्रावधान से जुड़ा है— अनुच्छेद 142।

क्या है अनुच्छेद 142 और क्यों बन गया यह “न्यूक्लियर मिसाइल”?

धनखड़ ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिली शक्तियाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए 24x7 उपलब्ध "न्यूक्लियर मिसाइल" बन चुकी हैं। यानी जब-जब कोई संवैधानिक खींचतान होती है, सुप्रीम कोर्ट इसी अनुच्छेद के जरिये अपना "फाइनल वार" करता है।

अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” के लिए आदेश जारी कर सकता है, चाहे वह किसी मौजूदा कानून से मेल खाता हो या नहीं। यानी यह न्यायपालिका को एक असाधारण शक्ति प्रदान करता है, जिससे वो किसी भी विवाद को अपने तरीके से सुलझा सकती है।

इतिहास गवाह है: जब 142 बना ‘सुप्रीम अस्त्र’

यह पहली बार नहीं है जब अनुच्छेद 142 पर बवाल मचा हो।

1991 में भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड को पीड़ितों को 470 मिलियन डॉलर का मुआवज़ा देने का आदेश इसी अनुच्छेद के तहत दिया था।

2024 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम पलटने में भी यही अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट का हथियार बना।

लेकिन क्या है असली विवाद?

धनखड़ का कहना है कि न्यायालय इस अधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की अन्य शाखाओं, खासकर कार्यपालिका और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। यह तर्क शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को अपनी-अपनी सीमाओं में काम करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की दलील क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार साफ किया है कि अनुच्छेद 142 का उपयोग “कानून के अनुसार न्याय” के लिए किया जाता है, न कि सहानुभूति या भावना के आधार पर। 2006 के उमादेवी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि वह किसी भी विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करेगा।

आलोचना क्यों हो रही है?

अनुच्छेद 142 की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी परिभाषा अस्पष्ट है। “पूर्ण न्याय” की कोई मानकीकृत परिभाषा नहीं है, और इसका इस्तेमाल कोर्ट की मर्जी के अनुसार किया जा सकता है। इससे न्यायिक अतिक्रमण यानी “जुडिशियल ओवररिच” का खतरा बना रहता है।

तो अब क्या होगा?

धनखड़ की इस टिप्पणी ने देश में फिर से यह बहस छेड़ दी है कि क्या अनुच्छेद 142 का दायरा सीमित किया जाना चाहिए या नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ वास्तव में इतनी व्यापक होनी चाहिए कि वह राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को निर्देश दे सके?

एक ओर संविधान की मूल भावना है – “लोकतंत्र, संतुलन और न्याय।” दूसरी ओर है एक ऐसी शक्ति, जो इसे चुनौती देती नजर आती है।

सवाल अब यह है कि क्या अनुच्छेद 142 लोकतंत्र का रक्षक है या नियंत्रण से बाहर हो चुका संवैधानिक अस्त्र?

इस बहस का अंत फिलहाल कहीं नजर नहीं आता। लेकिन इतना तय है कि 2025 की गर्मी में यह मुद्दा भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बन चुका है।

What's Your Reaction?